ドイツのボディショップ訪問レポート

2022年9月、2つの展示会(文末で紹介)を終えてから塗料メーカーの紹介で中部と南部の車体整備業者を取材する機会があった。以前イタリアの工場を訪問したことはあるが、ドイツでの工場訪問は今回が初めてだった。ドイツのショップが取り組んでいることや抱えている課題などを紹介しつつ、わが国のショップの将来を考える参考になれば幸いである。

訪問した頃はコロナ感染対策がより緩和されたが、その年2月下旬に勃発したロシアによるウクライナ侵攻の影響で、燃料費が高騰していた。「電気代が2倍になった」と聞いた。課題の一つは、いかにコストダウンするかだった。

サスティナビリティへの挑戦

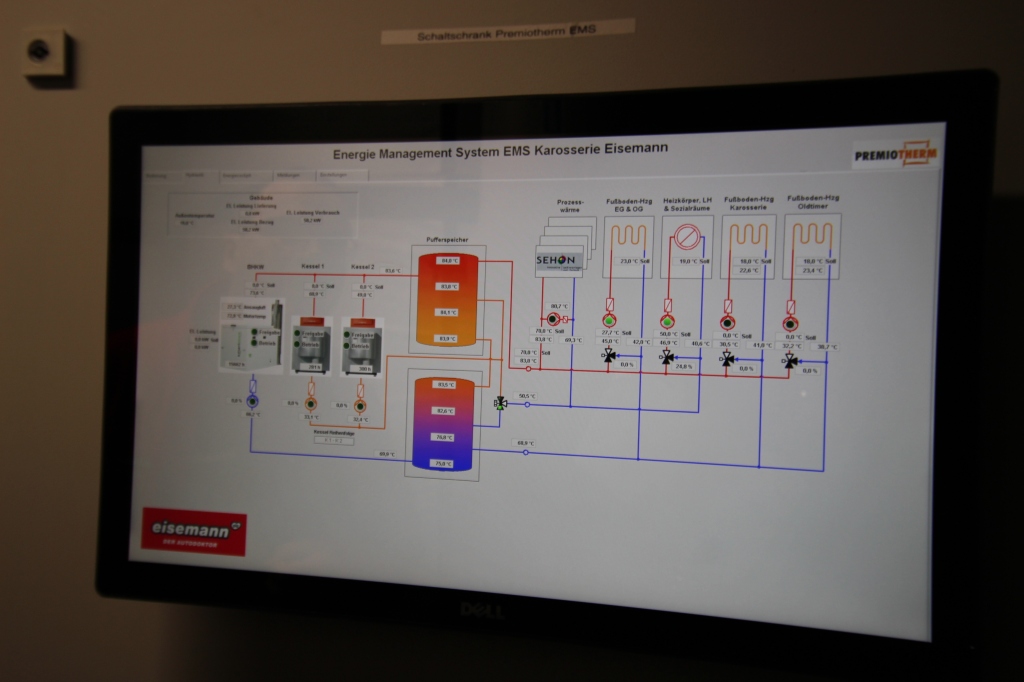

訪問した2軒の車体整備工場では、いずれもプラントエンジニアリングメーカーであるゼホン社のシステムを導入していた。ドイツの特徴はエネルギー源として、主としてロシアから経由してドイツ国内に張り巡らされたパイプラインを利用した天然ガスから取り入れる熱交換システムを導入している。カロッセリー・アイゼマンでは、ガスを発熱して50kw/hの発電と蓄電を行っている。さらにそのエネルギーで温水を大型タンクに3000リットル溜めて工場内で使用したり、ブースの乾燥、工場全体の暖房や温度をコントロールできるシステムである。南部シュツットガルトのショップでは、写真のように常にモニターでその動きをチェックしている。またソーラーパネルも設置し売電も行っている。

欧州各国は、サスティビリティが社会的課題として、以前よりもさらに重要度を増している。これまで地球環境保全について意欲的に取り組んできたが、今回の問題でエネルギーコストが急速に高騰している最中ではあったが、このショップは工場を新築移転した5年ほど前にこのシステムを導入しており、光熱費がかなり抑えられているともに、エネルギーを有効利用できているという。

接客・工場内の工夫

私がシュツットガルト近郊のショップを訪問したのは金曜日の午後2時過ぎ。下の写真のように多くの来店客があり、フロント担当者は忙しく接客していた。赤を基調にしたショップは75年以上の歴史がある。2017年に改装し来店を前提とした作りになっている。駐車場も広く、フロントも美しい雰囲気だ。オーナーのフランク・アイゼマン氏は「入庫する車のほとんどが一般客。金曜日になると修理が仕上がった車両を引き取るため、顧客が40台保有しているレンタカーで来店するため、夕方まで多忙を極める」という。

ドイツのショップは一般的に土曜日、日曜日が休みで週休2日制。当然というより義務である。労使間で週約40時間の労働時間と27日間の有給休暇は遵守しなければならない。シフト制で朝7時から始業するスタッフもいるが、残業はほとんどない。短い時間で効率よく作業する仕組みを構築している。

工場内も従業員の作業効率アップが考慮されている。まず整理整頓が行き届いており、努めてきれいな環境で作業しようと心がけている。作業する上で取り外した必要のない部品は専用のカートに載せて組み付けるまで保管しておき、カートをどこに収納したかをわかりやすくしている。このショップは、複数の自動車メーカーが近いこともあり部品供給スピードは早い。そしてナイトエクスプレスと呼ばれる夜間のデリバリーがあるため、専用受け入れ場所を設置しており、部品が納品されれば早朝からすぐ作業に取り掛かることができる。また、作業機器類も必要に応じて作業場所に持ち出すよう、専用の部屋に格納している。

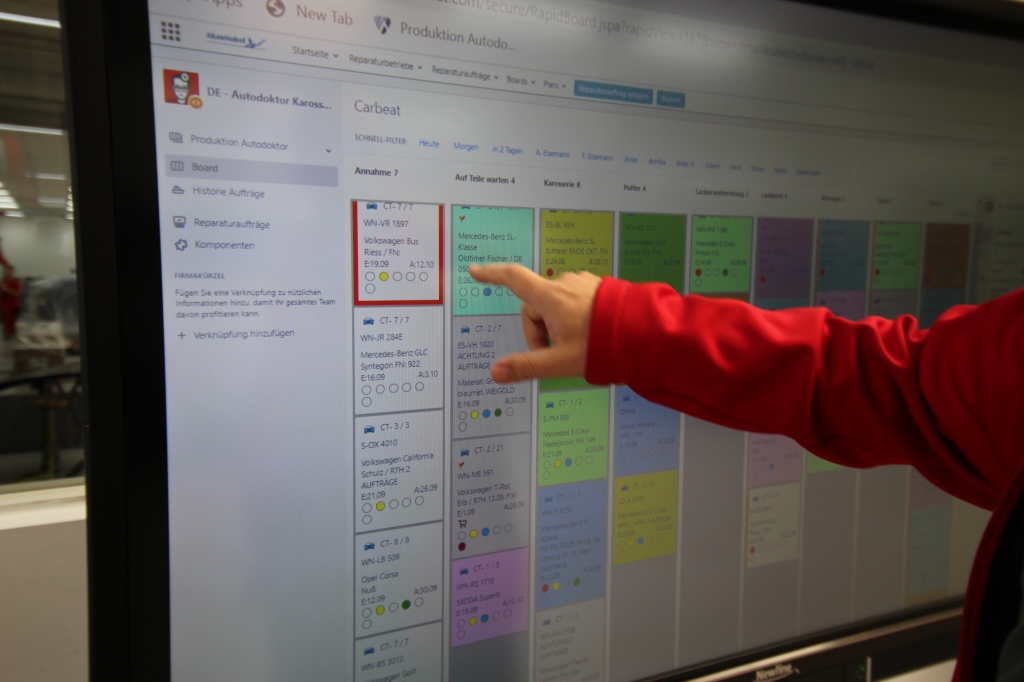

そして何よりも工程管理が明確だ。工場内にある車両のロケーション、どの作業工程にあるのかが工場内にいくつか設置されているモニターで一目瞭然となるシステムを導入し、スタッフが情報を共有できる仕組みだ。工程管理を示すモニターはタッチパネル式で、指で移動できるのも珍しい。このシステムは塗料メーカーが開発したものだ。

修理料金の基本になるレーバーレートは?!

ドイツ国内にはDEKRA(ドイツ自動車検査協会)という組織がある。そのサイトではドイツ国内で利用されている郵便番号を入力すれば、その地域における1時間あたりの単価(工賃や技術料と一般的にはいう)を示す「レーバーレート」を確認できる。金額そのものは地域によって異なるが、郵便番号がわかればオープンになっている。https://www.dekra.de/de/stundenverrechnungssaetze/

参考までに、南部に位置する大都市シュツットガルトでは、メカニック: 132,75 ユーロ、鈑金作業: 135, 24 ユーロ、塗装作業: 142, 50 ユーロというデータが示されていた(2022年7月現在)。1ユーロ160円で計算して、ざっと2万1000円〜3000円である。ただ、その金額のみで利用しているわけではなく、85ユーロのところもあれば220ユーロまで個々のショップによって差があることを業界関係者から耳にした。

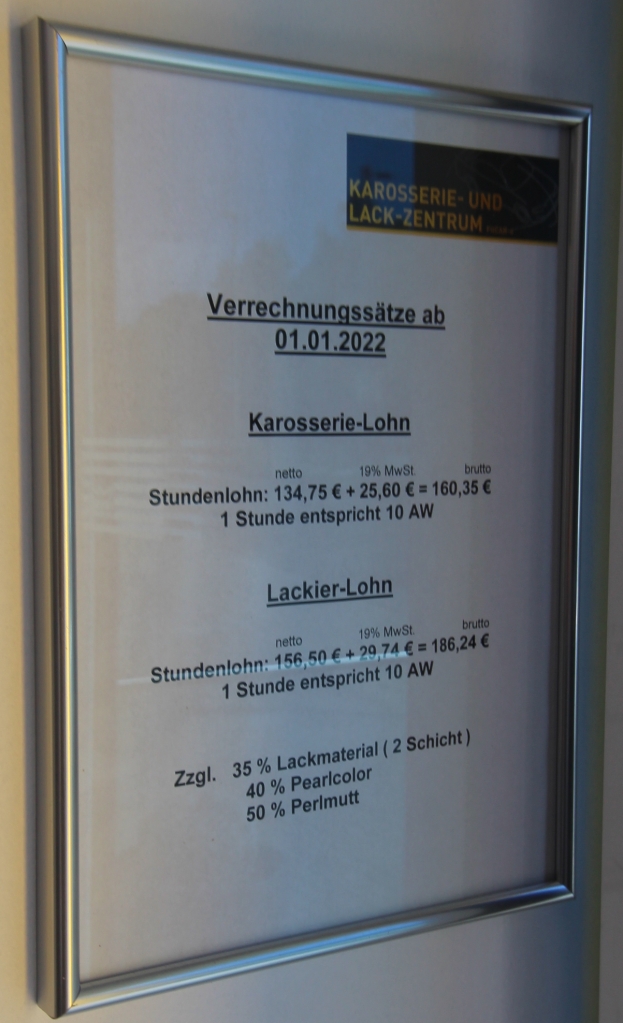

また、中部にあるショップでは、このような料金表を入口に掲げていた。プレートには、鈑金作業160,35ユーロ、塗装186.24ユーロと示されていた。同様の計算で、鈑金料金は2万5600円、塗装料金は3万円近くになる。同社は地域のレートよりも上乗せしている。損害保険会社と協定するために相互に確認する料金だが、その処理台数の多少によって金額が変わり、毎年1月の時点で損保会社との間でレートを決定するという。

※ 2023年11月のIMFの発表によれば、国内GDPがドイツに抜かれ4位に転落するというニュースが流れた。一概には言えないものの、こうした価格の差も経済を停滞させている一因と言えるのかもしれない。

人材確保・技術教育

ショップ訪問前に取材した2つの展示会では、ドイツにおける技術継承や人材教育への取り組みが紹介されていた。いずれもクラシックカーである「オールドタイマーOldtimer」の展示コーナーがあった。特にフランクフルトで開催された「アウトメカニカ」では、技術を後世に引き継ぐことを目的とする鈑金塗装のワークショップや、診断と修理、マネジメントなどセミナーや、自動車アフターマーケット業界に人材を呼び集めるとともに、どうやって技術者を育成するかという問題がテーマになっていた。業界関係者がそれだけ真剣に取り組んでいる状況が垣間見えた。

あるプレゼンターが「アウトメカニカ」のセミナーで「若い世代を呼び込むためにはテクノロジーが不可欠」と語っていた。世界的課題となったエネルギー危機の深刻さや気候変動の不安と向き合いつつも、テクノロジーと共存し、サスティナビリティに対応するため、業界全体が取り組んでいかなければならないと強く意識していた。

また「アウトメカニカ」の来場者には車体整備工場も多いこともあり、ドイツ国内で独立系ボデーショップ約3200社が加入し車体整備業界をリードしているZKF(自動車車体整備中央協会)がかなり展示に力を入れていた。「EU法によりメーカーは独立系ショップにも新車修理に関する情報を提供しなければならない」(トマス・アウカムCEO)と語っていたように、修理状況を告知するために欠かせない修理技術情報を、ウェブサイトを通じて入手できる「リペア・ペディア」や車体整備の品質保証プログラム「ユーロ・ギャラント」をブース内で紹介していた。同じブースでは数社の協賛会社も最新製品の技術を紹介していた。さらに同会は会場内のギャラリーや屋外などで、塗装シミュレーション、パネル鈑金、メカニックなど、学生を対象に技術体験コーナーを開設していた。

さらに、オールドタイマーやカーペインターコンテストなど塗装に関する取り組みも一考に値する。

一方、「タレント4AA」(https://talents4aa.com)というフランスで立ち上げたNPO組織が、「人材を確保しなければ業界が持続できない」という状況を懸念し、また社会的地位のさらなる向上も目標に、業界に才能ある人材をリクルートし育成するために積極的にアピールしていた。それだけ深刻に現状に不安を抱き、業界を挙げて人材の確保や教育、育成に力を注いでいた。環境こそ異なるとはいえ、日本でも参考にしていただきたい。

人材育成については重複掲載を避けたいので、下記の2つの展示会をご覧いただきたい。

※ この投稿を温めていた2023年11月16日朝、NHKテレビでオールドタイマーのクルマをレストアしているニュースを取り上げていたのを歯痒い気持ちで観ていた。レストア作業を行なっているのが世界に名だたるカーメーカーだったからだ。「さすがカーメーカー!」と思う視聴者がきっと多いのだろう。こういう取り組みをアフターマーケットにいる業者がやっても、ニュースの価値として低く取り上げられないのだろうかなと思うとやるせない気持ちだ。修復作業を得意としているのは、メーカーではなく専業者のはず。まずはもっと発信するすることから始めてはどうだろうか。

(参考)海外の展示会から

2022年9月にフランクフルトで開催された自動車機械工具の展示会「アウトメカニカ」と、9月20日から26日までハノーファーで開催された商用車最大のモーターショーといわれる「IAAトランスポーテーション」の2つの展示会を取材した。下記にそれぞれまとめたのでご一読いただきたい。

2022年の「アウトメカニカ」は「イノベーション・フォー・モビリティ」をテーマに開催されていた。自動車を取り巻く変革の中で、メンテナンス技術を取り巻く業界の深刻な課題をヒシヒシと感じた。特に若手人材を確保と育成について、さまざまに積極的に取り組んでいる姿が印象的だった。また、エネルギー危機と言われる欧州で、サスティナビリティ(持続可能性)とコストダウンとをどうやって両立するかが課題だ。

2022年2月に始まったロシアのウクライナ侵攻を反映して、業界への影響を感じた。ボデーショップにおいて、ガスは温水、工場内の暖房、塗料の乾燥などのエネルギーとして不可欠であり、電気とともにコストを下げることが将来に向けた課題となっている。また、SDGsという課題に取り組む上で、塗装作業全体で費やす時間を大幅に短縮し、しかも高品質を得られる塗料の開発として、ヨーロッパではUV自補修塗料が下地から上塗りまでカバーする日も遠くなさそうだ。ただ展示として、新たな塗料そのももの紹介はないものの、副資材などもコストダウンを目的とする環境対策商品が多かった。特に、塗装作業時間の短縮化として乾燥を促進する照射機器UV-LEDランプの展示が目についた。さまざまな用途に応じたサイズのランプも多い。この先の動向に向けた可能性を裏付けているといえるだろう。

SDGsという持続可能な社会を目指す課題として、すでに欧州の各自動車メーカーはガソリン車の生産中止を決定している。「IAAトランスポーテーション」では自動車のみならず、大型トラックやバスもEVをはじめ、水素、燃料電池車などに急速にシフトしていることを示した。パワートレインの移行とともに、診断、ADASキャリブレーション、安全・安心な修理やサービス技術を積極的にアピール。今後も世界の動静に注目しておかなければいけない。

(この稿は月刊「ボデーショップレポート」誌2022年12月号から2023年3月号の「海外ニュースパラフレーズ」で掲載された拙稿を加筆再編集したものです)

[…] → 自動車修理業界の現在地(ドイツ・特別編) […]

いいねいいね

[…] 国によってレーバーレートや対応単価の考え方は異なるが、参考までにドイツでの車体整備工場レポートで対応単価について触れてているのでこちらをご一読いただきたい。ドイツでは、レーバーレートという考え方もまだ残っているように感じる。 […]

いいねいいね

[…] ますます全国レベルで業界全体としてその魅力を積極的にアピールする機会を、各地で開くことが欠かせないだろう。別稿のドイツ・特別編にあるように、ドイツの展示会で行っていたようなPR方法は参考にしていただけたらと思う。 […]

いいねいいね