〜車体整備業界が果たす役割とは何か〜

2023年7月以降、ひとしきり中古車販売会社ビッグモーター(以下、BM)の保険金不正請求問題が日本じゅうを騒がせている。10月下旬には損害保険会社7社が同社の代理店契約を解除、さらに11月30日付で金融庁が代理店登録を取消しされることが明らかになった。さらに、国土交通省からは同社の全国に散らばる整備工場のいくつかが、指定工場(民間車検工場)、認証工場(分解整備工場)資格の資格を取消されている。安全走行に対する疑念が生じたといっても過言ではない。

世界でも有数の自動車生産国である日本は、経済成長とともに自動車保有台数が9000万台にまでに達した。さらに、工場で生産された自動車が消費者の元に届けられ走り出すと、それに呼応して分解整備、事故車修理(鈑金塗装や自動車補修と称する)、タイヤ、電装など、メンテナンスに携わるさまざまな業者が生まれた。

自動車メンテナンスの中で分解整備業は、道路運送車両法に基づき、整備業を営むためには自動車整備士という資格、一定の人員、工場の敷地面積、ヘッドライトやブレーキなどテスター、足回り部品の脱着、エンジン上げ下ろしといった作業、点検・検査設備などの要件を満たすことが求められた。こうした業務を履行できる国内の認証工場数は9万1946工場ある。そしてそのうち、自動車検査(車検)を行う国の期間である陸運支局に行かなくても、自社で車検のできる指定工場は3万0147工場にのぼる(日整連資料より。いずれも2023年3月末時点)。

私は、1986年から業界唯一の月刊専門誌「Body Shop Report ボデーショップレポート」(BSR)の編集記者として23年在籍、その後2009年からは鈑金・塗装作業関連の機械工具等を輸入販売する商社の営業・マーケティング職で10年あまり、この事故車修理業界に関わってきた。そして倒産したため、フリーランスのライターとなり海外レポートをBSR誌に寄稿していた。

こうした経歴の中で、10年あまり機械工具商社に勤務していた私は、今回山口県岩国市で創業し全国展開に挑んでいたBM社が、あっという間に東日本や北日本にまで進出するなど業績を急速に伸ばし、そのスピード感が凄まじかった動向を傍から眺めていた。ただ、このような結果に至った背後には、企業モラルに反するさまざまな不正請求などが行われていたことに思わず納得してしまった。当然、不正行為を容認することはできないが、同時にそれは自動車整備ビジネスを取り巻く業界の環境が大きく変化する中で起こったことだと実感している。

安全への信頼を裏切るこのような出来事がなぜ起こったのだろう。とりわけ、なかなか可視化しづらい車体修理業界が置かれてきた状況を今一度振り返り、その課題や展望を試みてみたいと考えた。

現在、日進月歩で自動車が進化し、追突事故を回避するための多様なシステムが搭載されるようになっている。ただ、今後進化を続けても事故が完全にゼロにはならない。そして安全走行を支えるための新しい技術が生まれ、業界が持つ課題をいかに解決するかも常に求められていく。

とりわけBM社の問題の一端となっている事故車修理の可視化に焦点を当てておきたい。

事故車修理技術と補修塗装の作業内容は、安全を支える重要な役割を果たしている。ただ、その内容が社会一般にどれだけ正しく理解されているのだろうか。本稿はその理解に役立つことを目的としている。これまでの業界との関わりの中で経験したことを踏まえて記しており、決して十分に細かく取材をしているのではないことを予めお断りしておく。不備があるかもしれない。その点はご指摘いただきたい。そしてこの稿は、2022年秋に訪問したドイツの状況(関連記事あり)も踏まえつつ、3回に分割して進める。少しでもご理解に役立てていただければ幸いである。

1. 車体整備業は特異な立ち位置で推移してきた

自動車を維持・管理する業務の中で、メカニカルな部分を担当する整備業と比べ、事故車修理を仕事とする車体整備業は、同じくくりのカーアフターマーケット業界のなかでも、そのビジネスとして微妙な立ち位置にある。

日本で自動車のメンテナンスといえば、点検・整備とともに「車検」(自動車検査)を思い浮かぶのが一般的な理解だろう。2年ないし3年の車検に付随して、自動車重量税を支払い、強制保険といわれる自賠責保険に加入するしくみになっている。さらにディーラーなどではメンテナンスパックなどがあり、半年や1年ごとに任意でエンジンオイルやタイヤなど点検を受けるよう定期的に来店を促している。これは入庫客を確保できるのが整備業者の特徴であり強みといえる。何かトラブルがあれば、丁寧に面倒みてくれるサービスを提供している。

同じ安全なクルマのメンテナンスとはいえ、点検・整備と車体整備は異なるカテゴリーである。その違いについて、業界ではしばしば次のように解釈している。医学に例えれば、内科医のように内蔵の機能・性能を維持する整備業で、別の言葉でいう分解整備業である。一方車体整備は、衝撃によって変形してしまった骨格や筋肉を治療する整形外科医、塗装は外科医な存在である。

車同士や障害物、人身との接触や事故という、いわば不幸な出来事の発生により成り立つ業種である。オーナードライバーとしては、事故を起こすことは恥ずかしく、なるべくならお世話になりたくない気持ちが強くなるものだ。

特に車体整備はビジネスとしては先が読みづらい。その負い目ゆえか、元請け先から仕事をもらい、陰で作業する下請けの職人的気質が色濃く影響し、入庫を促すような積極的な営業が控え目になってしまう。

仮に事故車を起こした場合でも、すぐ新車に乗り替えるならば、車体整備業の存在はわからないかもしれない。一方、傷がついても愛車を修理して大切に乗りたい、補修できるならばその可能性を探り、できる限り長く乗りたいと思う人もいる。そのような顧客にとって欠くことのできないのが車体整備業である。その仕事は、骨格(フレーム)をミリ単位での正確に矯正し、叩き出しによる鈑金作業を仕上げ、新車塗装と見比べても判読がつかないほど美しく補修塗装する技術を持っている。鈑金も塗装も、さりげなく高い技能を見せている世界を築いているのである。

2. 自動車産業の成長とともに

車体整備の実態について述べる前に、まず自動車産業を概観しておこう。

わが国は現在、世界でも主要な自動車生産国である。そして自動車は、国内に554万人の就業人口を持つ基幹産業である。全人口の8.2%を占めている。(一社日本自動車工業会ウェブサイトより)。その土台を築いたのは、1960年代からの高度成長とともに、保有台数が増え続けたことだ。1966年には812万台だったが、10年後の1976年には2914万台になった。その後もさらに増え、今は冒頭で述べたように、9000万台を超えている。(資料=自動車保有台数の推移(一財日本自動車検査登録協会より)

生産が勢いづく一方で、事故も急増した。モータリゼーションの発展とともに、1970年代前半には交通事故死者数が毎年1万6000人を超えたため、激しく「安全」が叫ばれた。当時、左卜全らが歌ってヒットした「老人と子どものポルカ」という歌を子ども心に覚えているが、歌詞の中に「やめてけーれ ジコジコ(事故事故)!」という言葉があったくらい、交通事故は社会現象になった。その安全対策として代表的な部品が取り付けられた。それがシートベルトだ。しかし、その後もさらに自動車の高速化や車体の軽量化、そして高速道路網の伸長などにより再上昇し、バブル期をピークに再び交通事故死者は1万人を超えた。

交通事故死者数に関する資料をご覧いただきたい。

その後も自動車メーカー各社は、事故発生をいかに回避するかに取り組んでいる。さまざまな安全対策を施してきた結果、自動車技術として運転者や搭乗者を多方向から保護するためエアバッグが普及している。初めは運転席の前正面だけだったが、今はサイドも付いているし、助手席にも取り付けられている。

さらにボディ構造にも改良がなされ、とりわけピラーなどの骨格部位を強化するための素材として強度の強い高張力鋼鋼板が採用され、事故が起きても車体の前後を壊しやすく(クラッシャブル・ゾーン)し、キャビンにいる人(搭乗者)を保護するためのモノコック構造が増えた。参考までに一例として、日産自動車の解説を紹介しておく。

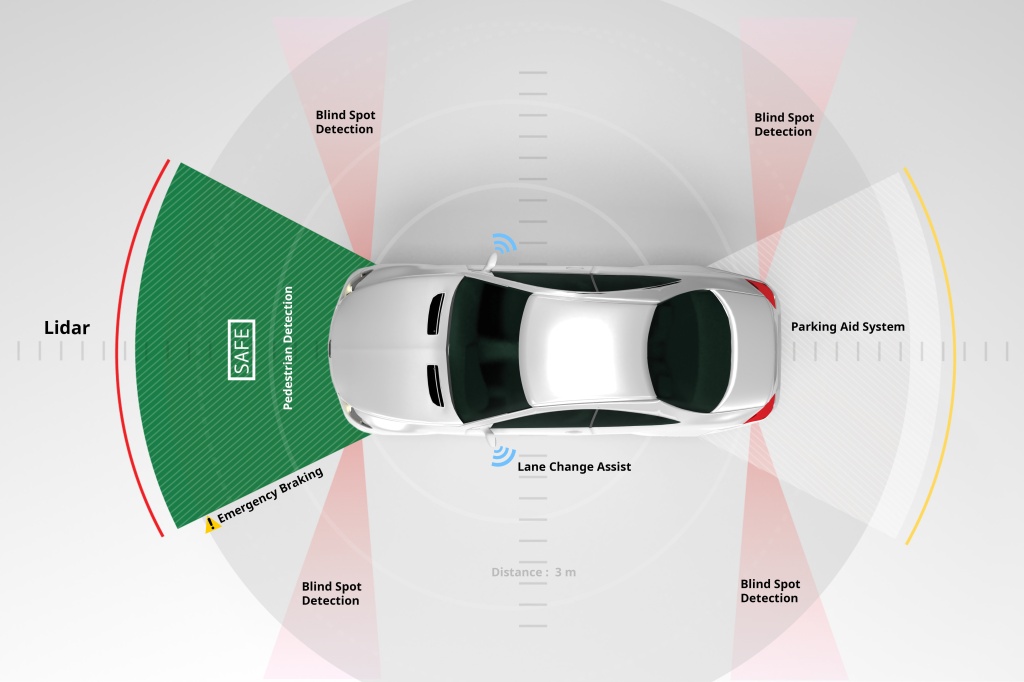

さらに、事故を回避する安全対策の開発は進み、ABSをはじめさまざまな電子制御部品の搭載が増えた。そして、、「2030年死亡事故車ゼロ」をアピールするスバルが1999年、運転席にカメラを取り付けた運転支援システム「アイサイト」を採用したのが機能として大きな変化となった。最近では、上の写真のように、カメラに加え、車体の周囲にミリ波レーダー、赤外線センサーなどが、単独あるいは組み合わせで装着されている。これらのシステムを総じてADAS(Advanced Driving Assist System=先進運転支援システム)と呼んでいる。まさにASV(先進安全車両)が新車の主流になっている。

その結果、ここ数年交通事故は劇的に減少している。交通事故死者数が2020年に過去最低を記録して以来、3000人を下回っている。社会が事故を減らすために本格的に取り組み、カーメーカーや部品メーカーの努力によってさまざまな安全対策を施してきた結果だといえるだろう。

3. 100年に一度の変革期の自動車業界

自動車の進化は止まることを知らない。2023年10月28日から11月5日まで開催された「ジャパンモビリティショー」が「東京モーターショー」から名称が変更になったことも、背景にはエンジンによる自動車(モーター)が走るだけではなく、多様な乗り物がによる移動手段(モビリティ)になってきたことを意味する。

前章で述べた事故を回避する先進技術を備えたADASは、自動運転へと進化を続けている。現在、公道での実証実験も数多く進められており、道路上で運転手が手を離して運転できるレベル3まできている。しかし、いまだ不幸にも事故のニュースも聞こえてくるのでまだまだ発展途上といえるが、開発は加速化するだろう。

さらに地球環境を考慮し、脱炭素社会=カーボンニュートラルやゼロエミッションが目標となり、化石燃料のガソリンから代替エネルギーへの転換が進められている。

欧州では2030年から40年頃までにガソリン燃料のエンジン車の生産や販売を中止する計画を打ち出している国も多い。計画を変更する国は出ているが、その方向性は変わらないだろう。まさに「100年に一度の変革」という言葉もあるほど、それに伴って、自動車業界全体が大きく変わる要素を持っている。車市場で現在最も普及しているのが電気自動車(EV)である。ベトナムのように国策としてEV生産に力を入れている国も増えている。

遅れ気味と言われる日本だが、いち早く普及したハイブリッドやプラグインハイブリッドをはじめ、さらに充電によるバッテリーの電気自動車、水素自動車、燃料電池車など、それぞれの技術的特性を生かし、市場は模索を続けつつ大きな変革期を迎えている。世界的な潮流の中では、ハイブリッドやEVが乗用車だけでなく、トラックやバスの分野でも新規参入が多く、開発が進められていることがよくわかる。私は2022年9月にドイツで開催された展示会IAAトランスポーテーション2022を見学したので、レポートが参考になれば幸いである。

4. 新たな検査制度と資格

日本ではまだまだADASが普及していないためあまり知られていないかもしれないが、ADASの車種には、フロントガラスにカメラセンサーが、エンブレム、フロントバンパーなどの前方にはミリ波レーダーが、後方ではリヤバンパーの一部にブラインドスポットモニターなど、さまざまな電子部品が組み込まれている。

実は、修理業にとってもADASは重要な問題である。ちょっとした接触などによってこれらのパーツが動いてしまい、その取り付け位置がわずかにズレただけで、センサーが誤反応し、対向車と接触してしまうような今までは考えられない事故を起こすことになりかねないのだ。それだけ繊細なもので、安全に走行できるために、とりわけ業務の中で修理を担当する際はその知識を持つことは不可欠。さらに、次世代に向けて注目しなければならないのが、安全を技術的に保証できることだ。

こうした国際的な状況を反映し、日本で整備業界に新たな特定認証整備制度が2020年に設けられた。この制度は定期検査の際、これまでの検査内容に加え、スキャン(診断)、エイミング、キャリブレーション(補正)という新しい作業が必要になっている。これらの作業は、従来の自動車にはなかった新た機能を備えた技術である。

下の写真のように、自動車に搭載されたレーダーやセンサーが、数メートル先を正しく照らしているか、ターゲットを用いて試す装置である。そして、このために定められたスペースや装置を導入しなければならない。すでに特定認証工場を取得した工場数が2023年2月末の時点で4万3000軒になっている。現在は特別経過措置の期間が2024年3月末で終了する。そのために機器の販売とともに技術研修も重要になっている。

しかも、今後こうしたASVが増えることにより、事故は確実に減少することを想定している。それゆえに、こうした新技術を積極的に受け入れる業者がある一方で、高齢化や後継者がいないことを理由に従来車のみを扱うことで現状維持したり、計画的廃業を決定したりと整備業界の対応はさまざまだ。

自動車整備全体が、従来のスタイルのままで良いか、新たに取り組むべきなのか。この問いは、別の言葉で言えば、アナログのままかそれともデジタル時代に舵を切るか、安全に対する事業主の意思決定に迫られている時期に差し掛かっているといえるだろう。(続く)

<関連記事はこちらから>

[…] 自動車修理業界の現在地(Ⅰ)社会的役割 […]

いいねいいね

[…] 自動車修理業界の現在地(I)社会的役割 […]

いいねいいね