プラハからブルノ方面に向かう鉄道に乗り、手前のコーリンで乗り換えて1時間あまり。クトナー・ホラ Kutná Horaに着く。プラハ からじゅうぶん日帰りできる距離だ。1995年にユネスコ世界遺産に登録された。

この街に行こうと思ったのは、2016年にプラハにいくことが決まった時、当時勤めていた会社が欧州向けに製品を販売する会社がこの街にあり、連絡を取ったところ、会社への送迎とともに希望する見学地を案内してくれるというのだった。当日、飛行機の到着が遅れたため1時間ほど予定は遅れたものの、駅でピックアップしてもらい、急いでではあったが主な場所を見学する時間ができた。

この地には12世紀にシトー会修道院が建てられた。その後銀鉱が発見され採掘が始まり、街ができ拡大し13世紀末に都市となった。

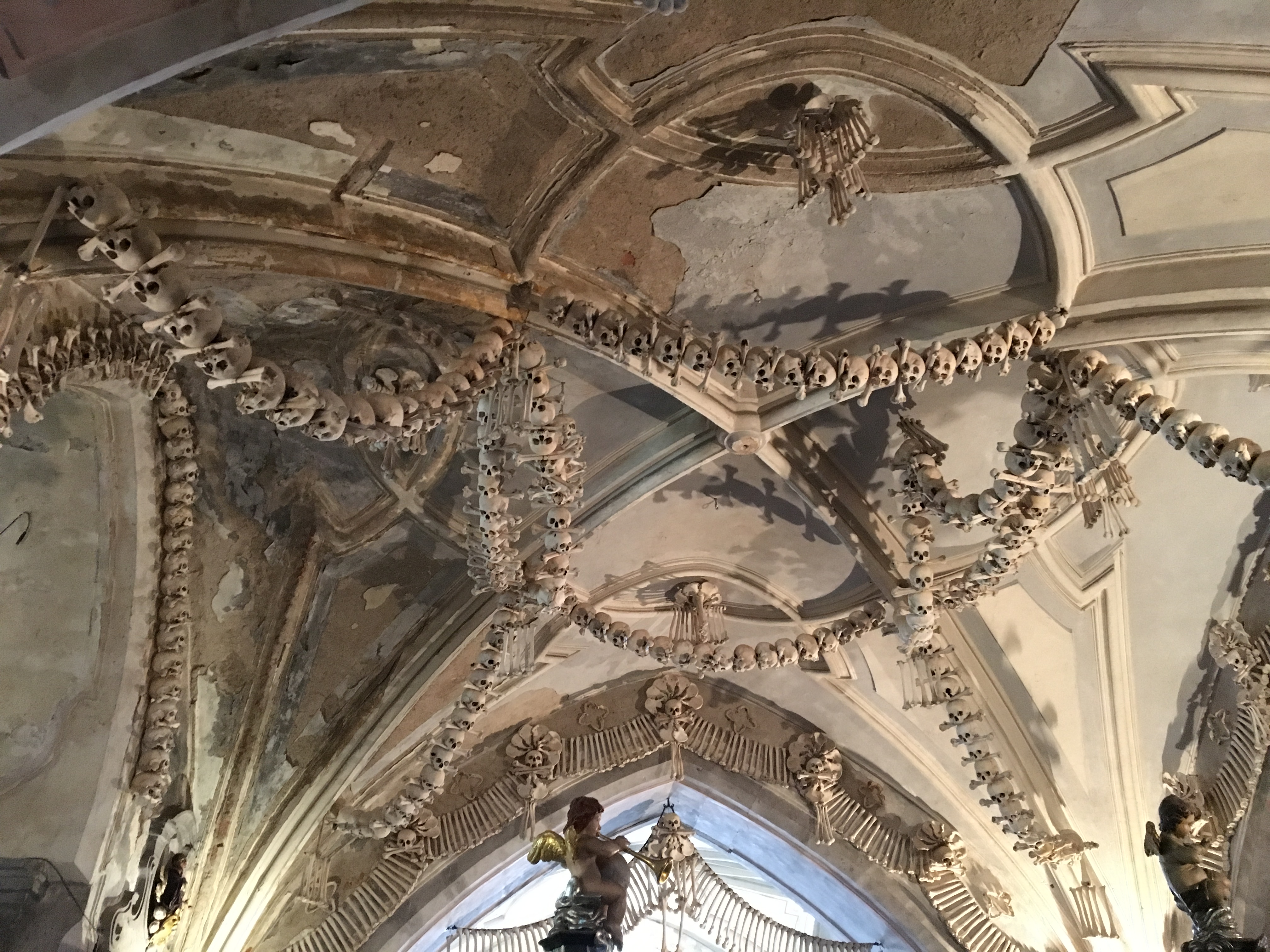

この街で、特に注目されるのはセドレツ納骨堂。こじんまりとした建物だ。入り口から階下に降りる。このしゃれこうべの山を見るだけで背筋がゾクッとする思いだ。確かに、見ていれば冷んやりもする。14世紀ヨーロッパで始まりこの地域では17世紀に大流行した疫病のペストと30年戦争で亡くなった3〜4万人の遺骨を集めて装飾されている。しかしそれは、「メメント・モリ Memento mori」(死を覚えよ)」という言葉があり、カトリック修道院ではとても大切にしているからに他ならない。死は忌み嫌うものではない。死を通しての生がある、死を忘れない、死から復活の希望があることを強く思い知らされる場所である。

納骨堂近くにある聖マリア聖堂も美しい。

クトナー・ホラは銀の採掘が古くから行われていた。それもあって16世紀ごろ、クトナー・ホラの街は大いに繁栄していたという。一時はプラハよりも栄えていたという説もあるほどだ。その象徴とも言えるのがイタリアン・コートであろう。イタリア・フィレンツェから銀貨を鋳造するために職人たちがこの地に移り住んで働いた。今もその名残りをとどめている。

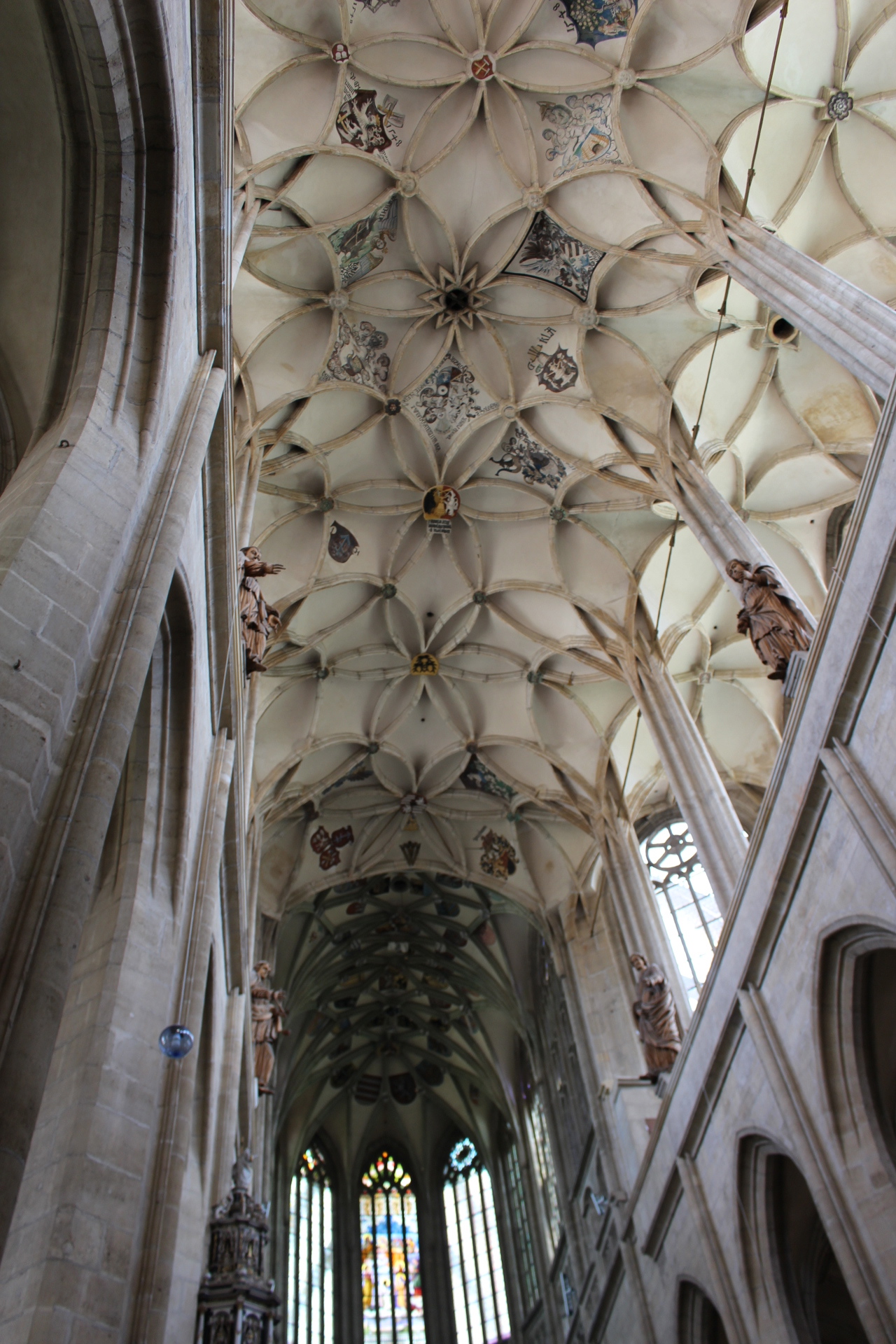

そして、小さな街にはおおよそそぐわないほど大きな教会がある。聖バルボラ教会だ。その大きさも、写真にあるように人がとても小さく見えるほど。天井が高く、音楽にも適している空間だとおもう。建造された当時の繁栄の名残りだ。

これらの見学をした後、取引先を訪れて1時間ほど滞在した。その後、プラハ市内まで帰宅するAさんの運転で送っていただいた。途中ヴィシュフラート共同墓地を見学することができた。その3年後に改めて訪ねることができた。