―アウトメカニカ2022、ドイツ・フランクフルトで開催―

アフターマーケット関連ビジネスの展示会として世界最大規模を誇り、隔年で催される「アウトメカニカ2022」が2022年9月13日から17日まで、ドイツ・フランクフルト見本市会場で開催された。4年ぶりの今回は世界70か国から2804社が出展し、5日間で7万3000人が来場したが、コロナウィルス感染の世界的な拡大の影響を受けたため、前回の13万5000人と比べ大幅に減少した。

2022年2月下旬、欧州諸国はロシアによるウクライナ侵攻の影響により、インフレ率の上昇とともに物価も急騰、ガソリン価格や電気代も高騰し市民生活に深刻な打撃を与えている最中での開催となった。ドイツにおいては、エネルギー問題でロシアから供給されていた天然ガスのパイプラインが停止。これにより、燃料費が日常生活への負担増をもたらすとともに、さらに洪水や干ばつといった気候変動などの課題と相俟って、ビジネスにも深刻な打撃と不安を与えていた。

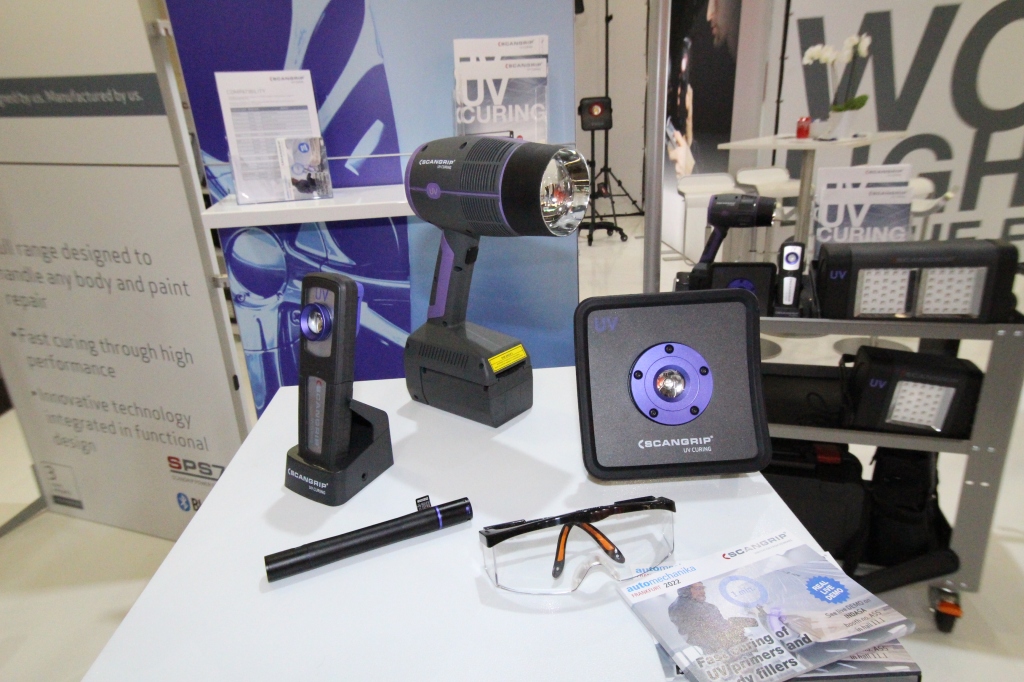

こうした状況を反映して、展示会を通じて業界の変化への兆しを感じた。ボデーショップにおいて、ガスは温水、工場内の暖房、塗料の乾燥などのエネルギーとして不可欠であり、電気とともにコストを下げることが将来に向けた課題となっている。塗装作業全体で費やす時間を大幅に短縮し、しかも高品質を得られる塗料の開発として、UV自補修塗料が下地から上塗りまでカバーする日も遠くなさそうだ。ただ展示として、新たな塗料そのももの紹介はなく、副資材などもコストダウンを目的とする環境対策商品が多かったものの、UV-LEDランプの展示が目についたこともそのような可能性を裏付けている印象を受けた。

また、持続可能な社会を目指す課題として、すでに欧州の各自動車メーカーはガソリン車の生産中止を決定し、EVをはじめ、水素、燃料電池車などに急速にシフトしている。こうしたパワートレインの移行とともに、診断、ADASキャリブレーション、安全・安心な修理やサービス技術を積極的にアピールしており、現場に携わる業者も大きな関心を寄せていた。

一方、今回の展示会では、鈑金塗装やクラシックカーなどの技術を後世に引き継ぐことを目的とするワークショップや、診断と修理、マネジメントなどセミナーや、自動車アフターマーケット業界に人材を呼び集め育成するかというテーマで数多く催されたのも大きな特徴だった。

一方、パネル鈑金、スポット/半自動溶接機、ボデー修正装置など技術力を伴う車体整備関連製品に関しては、既存製品の発展改良型の展示にとどまっていた印象だ。若い人材の確保や技術を助け作業時間短縮を果たすことや能力を活用するための教育体制を整えることなど、製品を通じて業界が抱えるさまざまな課題を克服できるか、今後の技術開発を待ち望みたいところだ。

人材確保への働きかけと充実した技術教育

今回の「アウトメカニカ」は「イノベーション・フォー・モビリティ」をテーマに開催された。自動車を取り巻く変革の中で、メンテナンス技術を取り巻く業界の深刻な課題をヒシヒシと感じた。特に若手人材を確保と育成について、さまざまに積極的に取り組んでいる姿が印象的だった。また、エネルギー危機と言われる欧州で、サスティナビリティ(持続可能性)とコストダウンとをどうやって両立するかが課題だ。

そうした展示を紹介したい。

ドイツ国内で独立系ボデーショップ約3200社が加入し車体整備業界をリードしているZKF(自動車車体整備中央協会)は、「EU法によりメーカーは独立系ショップにも新車修理に関する情報を提供しなければならない」(トマス・アウカムCEO)状況を告知するため、ウェブサイトを通じて修理技術情報を入手できる「リペア・ペディア」や車体整備の品質保証プログラム「ユーロ・ギャラント」をブース内で紹介した。同じブースでは数社の協賛会社も最新製品の技術を紹介していた。さらに同会は会場内のギャラリーや屋外などで、塗装シミュレーション、パネル鈑金、メカニックなど、学生を対象に技術体験コーナーを開設していた。またZKFが主催する「オールドタイマー」のコーナーには多数の車両が展示され、BASFの高品質補修塗料メーカーのグラスリットの匠たちが中心となり、伝統ある自動車補修技術を伝承するワークショップを行い、古今のスプレーマンたちも見入っていたのが印象的だった。3Mやカロライナなど10社を超える塗料や整備機器メーカーはそれぞれワークショップを行い、修理工場やデーラーの技術習得やマネジメントのノウハウを学ぶ場を設けていた。

若い業界の将来を担う労働力としてテクノロジー領域として、ADASやEVなどの次世代自動車のアフターサービスを挙げておきたい。ADAS対応機器のセンサーやレーダーなどの取付け位置により、補修作業ではパテ付けについても技術情報が常に求められるところ。日進月歩の技術や仕組みに関する機器に注目しがちだが、損傷診断、キャリブレーションに対応する機器の積極的な活用も若い労働力獲得のために検討しなければならないだろう。

業界の人材を確保するための取り組みも

業界人の人材確保について加えて注目したのは、展示会場の一角に「タレント4AA」(https://talents4aa.com)というNPOがブースを出していたことだ。「AA」はオート・アフターマーケットの頭文字。この団体は日本にも知られた機器メーカー、流通業界、部品商団体などが、欧州各国から業界の垣根を越え1年ほど前にフランスで組織された。人材を確保しなければ業界が持続できない状況を懸念し、社会的地位のさらなる向上も目標に、業界に才能ある人材をリクルートし育成するために積極的な様子だった。

サスティナビリティへの挑戦とテクノロジーの克服

私が聴いていたセミナーの中で、あるプレゼンターが「若い世代を呼び込むためにはテクノロジーが不可欠」と語っていた。世界的課題となったエネルギー危機の深刻さや気候変動の不安と向き合いつつも、テクノロジーと共存しながら、サスティナビリティに対応するため、業界全体が取り組んでいかなければならないと強く意識していた。

その一つがボデーショップのコストダウンと塗装全体の作業時間短縮だ。原材料費の高騰も塗料価格に反映され、作業の省力化やコストダウンの可能性として、遠赤外線乾燥機で行っていた乾燥作業を短縮化する技術も気になった。その解決方法の一つがUV補修用塗料といえるだろう。

ただ、市場での技術的評価は定まっていないところではあるが、BASFはトップコートまでを視野に本腰を入れる準備を整えつつある。その技術を支えるUV-LED乾燥機を展示するメーカーも多く、UV塗料の動向は今後も注目したいところだ。

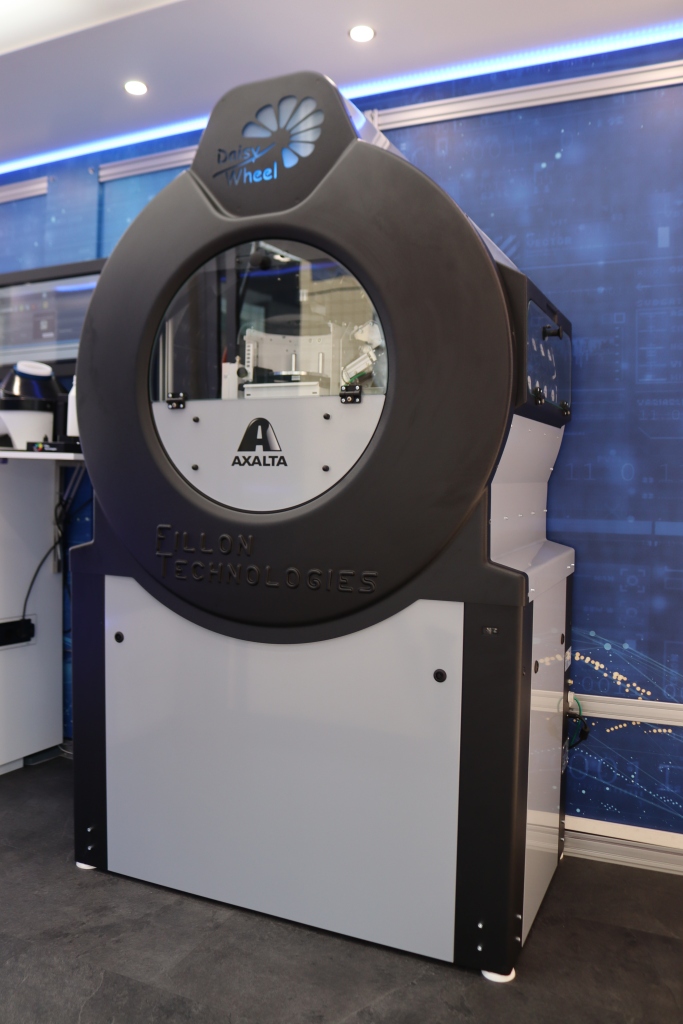

また塗装関連作業では、調色作業の時間短縮と効率性を考慮した自動調色システム「デイジーホイール」を搭載したデモカーでPRしたアクサルタ(写真左)や、イタリア・アルファも新しい自動調色システムを出展していた(写真中央)。このような製品が出てくる背景には、熟練者ではない作業者にも短時間で確実に作業できる製品が必要とされる技術者不足への対応とも考えられる。一方、ボデーショップで実績を上げているプラントエンジニアリングメーカーであるゼホンが出展していた(写真右)。同社は、効率良くエネルギーを利用し塗料と塗装作業をシステムで提案した。高騰するエネルギーコストの最中だけに、来場者の関心が高かった。

カーペインターコンテストも恒例行事に

さらに塗装技術を競う「カーペインターコンテスト」が行われていた。事前にボンネットにエアブラシで仕上げたカスタムペイントを投票・審査し、展示会に合わせて会場では5人が表彰された。このイベントは塗料関係者が主催した。入賞者には賞金や副賞が贈呈された。

再利用を効率よく行う新製品

展示会では、新しい製品を見つけた。2つを紹介する。一つはデンマークのメーカーHBCで、ホイールの寿命を伸ばすシステム。研磨、再生、再塗装などをインプットされたプログラムを利用して自動で行う。

もう一つは、イオンを利用して樹脂バンパーの静電気を除去するシステムだ。バンパーの寿命を伸ばし、塗装作業などで有効な力を発揮する。

【動画】ホイールレストアシステムの動画は下記でご覧いただけます

ドイツで開発されたイオン除去システム「イオンスター」。バンパーに付着している静電気を専用ガンで除去するシステムだ。

関連記事 IAAトランスポーテーション2022のレポートも

※(この稿は2022年12月号から2023年3月号の月刊「ボデーショップレポート」誌「海外ニュースパラフレーズ」と「アフターマーケットニュース」の新製品紹介で掲載された拙稿を加筆再編集したものです)

[…] 関連記事 アウトメカニカ・フランクフルト2022のレポートもご一読ください […]

いいねいいね

[…] アウトメカニカ・フランクフルト2022 […]

いいねいいね